2025.09.22

女性競技者における減量

KONDOです。

今回は、女性競技者における減量について、

現状の問題点を挙げながら、

本来あるべき減量の形を検討していきます。

ありがたいことに、

今期は特に女性競技者からの減量サポートや、

年間を通じた指導のお申し込みを多くいただいております。

心より感謝申し上げます。

これまでの指導実績や経験、

そして女性競技者のクライアントの

皆さまから直接伺った声を基に、

現在国内で女性競技者が直面している

問題点について触れていきたいと思います。

女性競技者の減量の今

女性競技者の減量指導を数多く行ってきた中で、

データもだいぶ蓄積されてきています。

ただ、それ以上に驚かされるのが、

コーチングを受ける前の減量方法や、

PFCやエネルギー摂取量(収支)の設定が、

非常に無計画かつ雑になってしまっている

ケースが多いことです。

女性は男性に比べて体表面積が小さく、

基礎代謝も低い傾向があります。

さらに職業やライフスタイルの違いなども影響して、

消費エネルギー量自体が

どうしても小さくなりやすいです。

そのため、そもそもの

エネルギー摂取量の設定も低めになりがちです。

すると減量の序盤から摂取量を必要以上に抑えてしまい、

体重が停滞したり思うように落ちなくなったときに、

さらにエネルギー摂取量を削ってしまう…。

結果的に、気づけば基礎代謝を下回っている、

という状況が非常に多く見受けられます。

また、「基礎代謝を下回って当たり前」

という感覚の選手や指導者が多く居ると

実際クライアントの方々から

多く聞き及んでおります。

そして何より、

業界全体・競技全体として非常に良くないのではないか、

と私が個人的に考えている点があります。

それは、年齢差における仕上がりの違いです。

年齢によるホルモン分泌量の低下や変化に伴い、

コラーゲン生成量や肌の保水量が下がっていくことが

影響し、50歳以上の女性競技者は、

実際の体脂肪率よりも「見た目が絞れて見える」傾向があり、

ホルモンの影響を受けにくい状況にあるのです。

一方で、20〜40歳の女性競技者は、

それより上の世代の選手に勝つために、

より難易度が高く、質感的にも厳しい減量を

求められるケースが多くなります。

「それが競技だから」

「私たちも若い頃からやってきているから」

そう言われれば確かに仕方のない部分もあるかもしれません。

しかし、女性というカテゴリーで

年齢別に分かれていない限り、

多くのカテゴリーで比較的年齢が上の選手が

上位を占めていることは、

もはや言うまでもない事実です。

つまり上位層の人たちに勝つためにといって

過分にエネルギー摂取量を切り詰めたり

過分いエネルギー消費量を高めたりして

エネルギー収支上の大赤字を

叩き出しているのが現状となっております。

女性競技者における過度な減量の弊害

まずFemale Athlete Triad, FATをご存知でしょうか。

女性アスリートの三主徴であります。

・低エネルギー有効性

・無月経

・骨粗鬆症

であります。

エネルギー有効性というのは

1日のエネルギー摂取量から

運動によるエネルギー消費量を差し引き

その値から更に除脂肪体重FFM(Fat-Free-Mass)で

除して求められます。

例えばエネルギー摂取量を1300kcalとして

運動によるエネルギー消費量を500kcalとし

除脂肪体重を30kgとした場合

エネルギー有効性は26.7kcal /kgとなります。

このエネルギー有効性が30kcal未満となると

様々な問題が出てくる可能性があるとされています。

↑のサンプルの数値って多くの女性競技者の

減量内容に近しい数値化と思いますが

要するに低エネルギー有効性で

減量期間は基本的に過ごされている、

ということであります。

単純な話、低エネルギー有効性状態であると

体温調節や生殖機能などに

使われるはずだったエネルギーが抑制され

体内のエネルギーバランスを保とうとして

代償的に健康を害しているということです。

代表例として無月経が挙げられます。

無月経については、

よく「月経が止まるような減量はダメ」

といった啓蒙ワードを耳にします。

しかし実際には、

無月経にならないのは個人差にすぎず、

基本的に「しっかり絞り切る」減量を行えば、

無月経になるリスクは非常に高いと考えられます。

もちろん、減量幅が小さく、かつ期間も短い場合は

リスクが下がることも確認されています。

それゆえに減量幅を小さくし

減量期間を短縮することが望ましいとされます。

当コーチングの推奨の減量幅は最大6ー8kgです。

中には「競技は30歳まで」と

あらかじめ決めている競技者もいます。

体脂肪率の大きな低下や体重の増減は、

そもそも身体に負担をかける行為であることを理解し、

自覚をもって取り組んでいる選手が多いのも事実です。

もちろん当コーチングでは、

その点も踏まえて記録を管理していただき、

数値の変動を確認しながら指導を行っています。

ただし、無月経に関しては

食事内容以外にも多くの交絡因子が影響するため、

明確に予測することは難しいのが現状です。

したがって、私としても

「無月経になるような減量」を肯定

しているわけでは決してありません。

そしてよくある事例として

甲状腺ホルモンの異常をきたす人も

少なくないです。

参考文献:American College of Sports Medicine position stand. The female athlete triad

女性競技者に対する指導者の問題点

もちろん、これは競技者自身が悪いわけではありません。

実際に当コーチングへお申し込みいただく

女性競技者の多くは、すでに

他のパーソナルトレーナーやコーチから

指導を受けた(受けている)経験があります。

他の指導を一方的に否定するつもりはありませんが、

それでもあまりに酷い事例があるため、

一部ご紹介します。

・エネルギー摂取量を 500kcal/日 に制限

・糖質の摂取は 葉物野菜のみ に限定

・有酸素運動を 毎日2時間(そのうえエネルギー摂取量700kcal/日)

ここまで来ると、

呆れを通り越して唖然としてしまいます。

それでも実際にクライアントさんに

この話題を振ってみると、

「あー、それあるあるですよ(笑)」

とカジュアルに返ってきます。

比較的700−900kcalの

私が揶揄するところで言う「3桁カロリー減量」は

私が想像している以上に

多くの女性競技者が実施しているという

減量の現状を知ってしまいました。

ここまでくると低エネルギー有効性でなく

単なる自殺行為に近いものを感じます。

命を削る行為を努力または美徳とするなら

果たしてそれは真なる競技と言えるのか?

と懐疑的になってしまいます。

「3桁カロリー減量」は

単なる無知ゆえの愚行か、

あるいは計画性の欠如から生じるものにすぎません。

「有名な選手、トップ選手がやっているから」

と同じように取り組んでしまうのは

いわゆる認知バイアスである

利用可能性ヒューリスティックです。

結局のところこの3桁カロリー減量を

仮に指導者の指示で行っているのならそれは

体重が停滞し動かなくなってしまって

八方塞がりになってしまい

除脂肪体重という概念を無視して

絞りだけ(痩せこけただけでは?)に特化させとようと

無計画さと知識・指導力の無さから

悪循環を生じさせる悪手であります。

単純にエネルギー摂取量の極小

そしてそれに付随させるエネルギー消費量の増大

による多岐にわたる弊害が生じております。

中には入院してしまった競技者を知っています。

訴訟問題ですね。

実際に、当コーチングに所属する女性競技者において、

エネルギー摂取量が基礎代謝量を下回ることはありません。

それでも絞れ、競技において通用することが

事実として確認されています。

これは、私の指導下で実践している女性競技者自身が、

その有効性を証明してくださっています。

興味深いことに、

男性クライアントにおいては、

他のコーチの指導下で「数百kcal単位の極端な減量」

を強いられていたという事例に、

私はこれまで出会ったことがありません。

なぜか、このような過剰な制限は女性競技者に偏って見受けられるのです。

すなわち、

「女性の減量においては基礎代謝以下のエネルギー摂取量が当たり前である」

「基礎代謝以下のエネルギー摂取量でなければ絞れない」

といった誤った認識が、依然として一部の女性競技者や

指導者の間に根強く残っているのではないかと推察されます。

科学的根拠に基づかない過度なエネルギー制限は、

パフォーマンス低下や健康リスクを伴い、

長期的な競技力の向上にも大きな弊害となり得ます。

実際それで甲状腺ホルモンに異常をきたしたり

無月経からの回復が遅く体調不良も続くなどで

翌年はお休みされる女性競技者は少なくありません。

もはや強者理論。

ただただ身体が強い人だけが生き残っている

みたいな構図が成り立ってしまっている・・?

女性競技者のコーチに対する盲信性

あまり「女性は」「男性は」と

主語を大きくして論じることは避けたいところですが、

あえて一般化して述べます。

コーチングを行っていると、

クライアントの反応や行動において

性差を感じる場面があります。

男性の場合、

コーチングにおける指示に対して、

何らかの要素を加えたり削ったりと、

自らの判断で独自にアレンジを加える方が一定数存在します。

これが偶然良い結果を生むこともありますが、

多くの場合は計画全体の一貫性を損ない、

成果を阻害するリスクを伴うため

、望ましい行動とは言えません。

一方、

女性の場合は比較的素直に指示を

受け入れる方が多い印象です。

ただし、その中には多少の疑念を抱きつつも

「この指導者が言うのだから従うしかない」と、

過度に依存的あるいは信奉的な姿勢を示す傾向も見受けられます。

これは裏を返せば柔軟さや真摯さの表れとも言えますが、

同時に盲信的な側面をはらんでいる点には注意が必要です。

重要なのは、

指導内容が科学的根拠や合理的な理論に基づいているのか、

それとも単なる経験則や個人的見解に過ぎないのかを、

受け手自身が適切に吟味できる力を養うことです。

「そんなことできたらコーチいらねえよ」

って思うかもしれませんが

懐疑的に思ったら

作用機序や根拠を問うと良いです。

腑に落ちるまで、具体的に詳細的に聞くべきで

コーチとしてはその様に聞いてもらえることは

コーチングの質を向上させ嬉しいものです。

・・・ちゃんとしたコーチなら。

すなわち、指導者だけでなく、

指導を受ける側にも一定のリテラシーが求められます。

これは、健全で持続可能なコーチング関係を

築く上で欠かせない要素であると考えます。

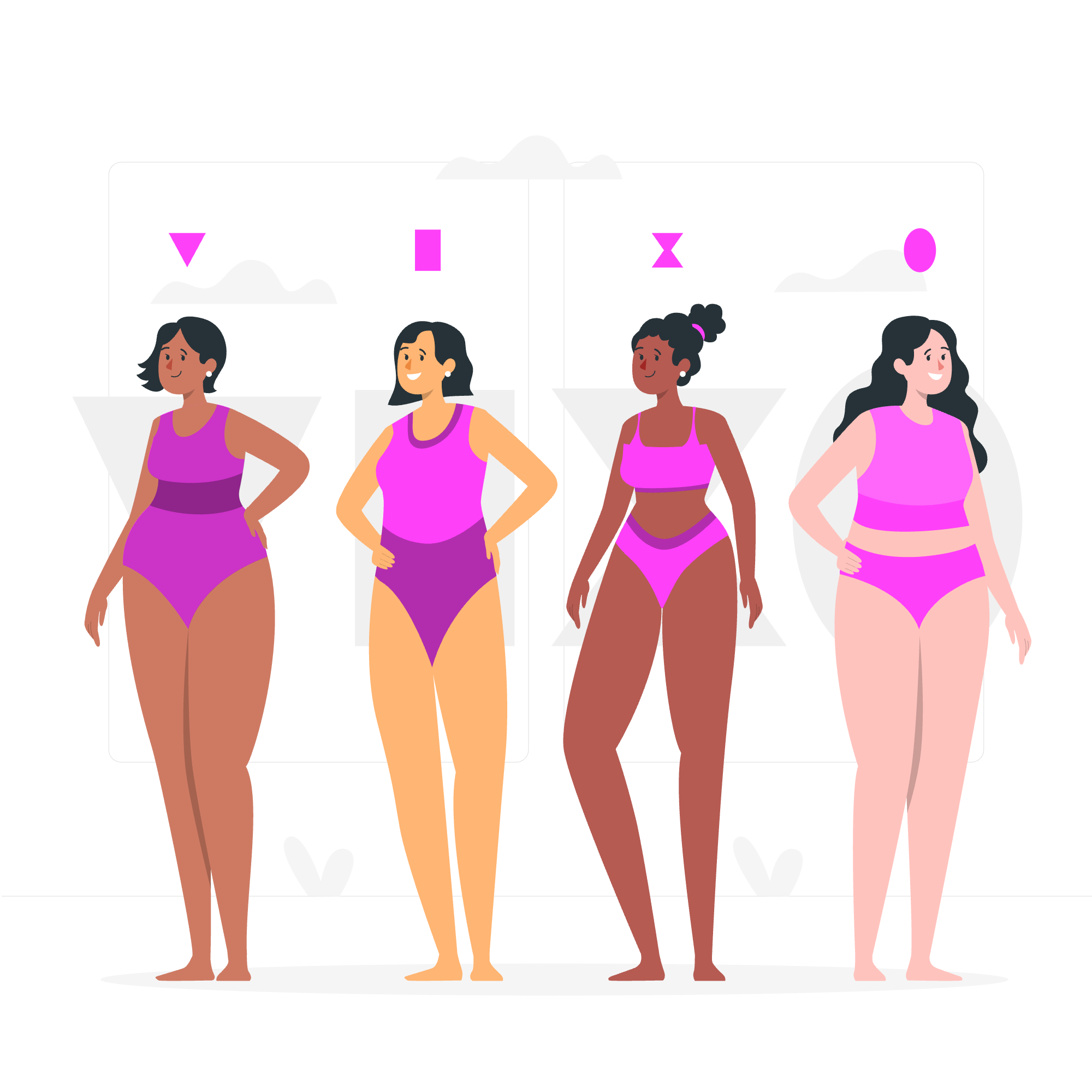

減量のパターン化のリスク

トレーニングにおいても

人体を4つとかそこらのパターンに当てはめて

奇怪なフォームを適正として

指導しているなんともユニークな人も居ますが

これが減量指導にもいらっしゃいます。

そんな人の中には人類史に遡ったりと

非常にユーモラスですね。視点が違いますね。←

とかくこういったパターン化はなかなかに危険で

根拠が乏しくただでさえ栄養素の摂取バランスが

崩れやすい減量下においてそれを助長させる

リスクが高いと考えられます。

佐々木さんとか寺田さんとか

栄養学・スポーツ栄養学の権威たちに

面と向かって堂々と言えるのでしょうかね。

実際年間400件以上の指導を行いますが

特定の栄養素の合う合わないは

今の所確認できておりません。

※アレルギーやそもそも特定の症状を

発する可能性があると確認されているものは除く。

逆に、過去の指導事例として

「私は白米が合わないと言われました」

というクライアントさんに

理由と根拠を示した上で

「あ、大丈夫なんで白米摂ってください」

と伝えると何も問題なく体重は減少し

体調不良等も訴求はありませんでした。

「合わない」とは何だったのでしょうか。

また、遺伝子検査や汗などの体液の

民間企業による分析も全く当てになりません。

それらの企業の注意書きには

結果を保証するものではないとか

分析方法は非公開であったり

統計学上の算出をしているに過ぎないものが

ほとんどであります。

※ものすごく精度が高く方法を開示しており

根拠たるものが適切で、存在している分析があれば

ぜひ導入したいのでご一報ください。

まとめ

とりあえず3桁カロリー減量、

お前だけはマジでねえから!!!!

一部の女性競技者は、独力でも指導下でも

正常な減量を行い素晴らしい肉体美を

披露していることもお忘れなく。