2025.10.01

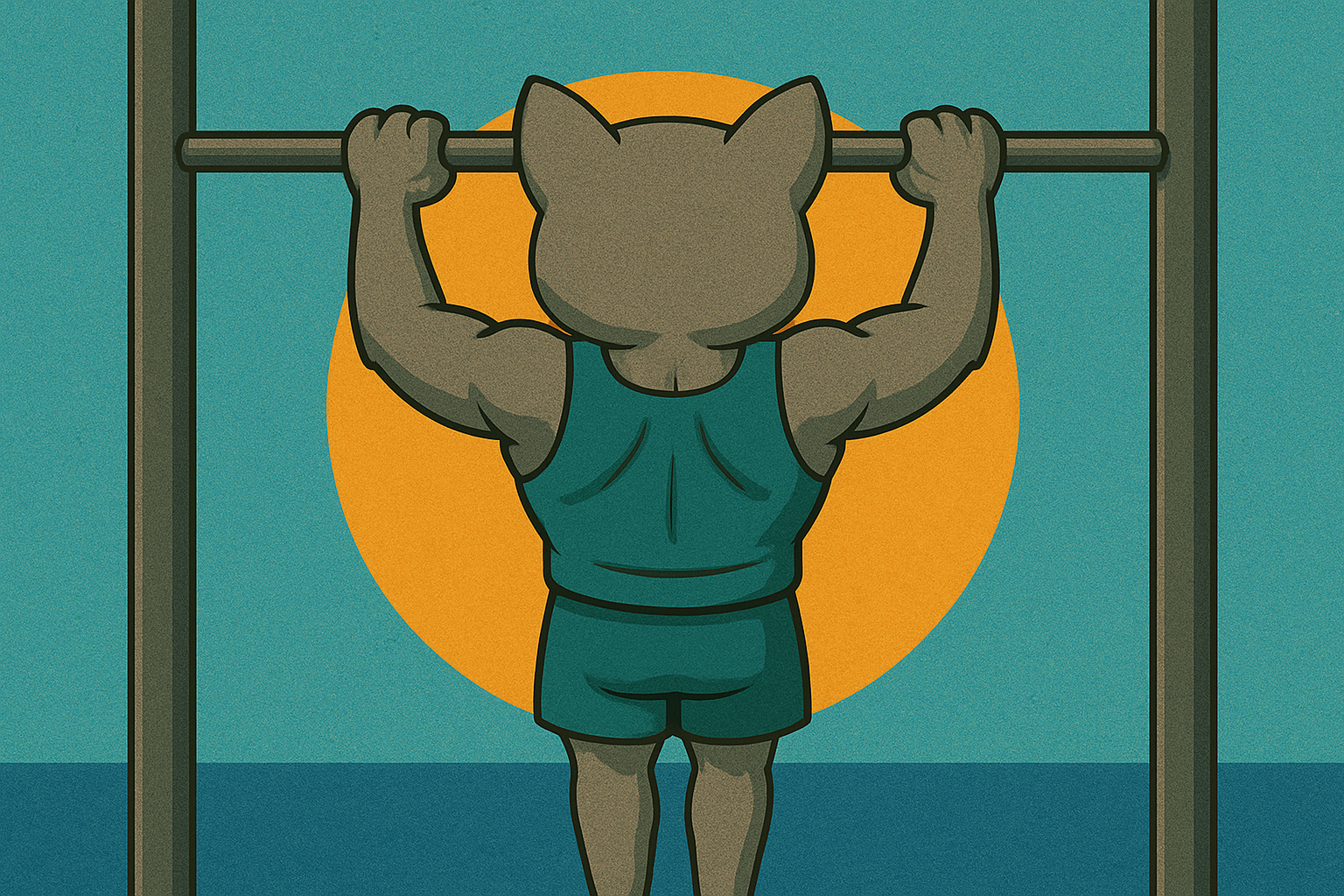

懸垂フォームのいろいろ

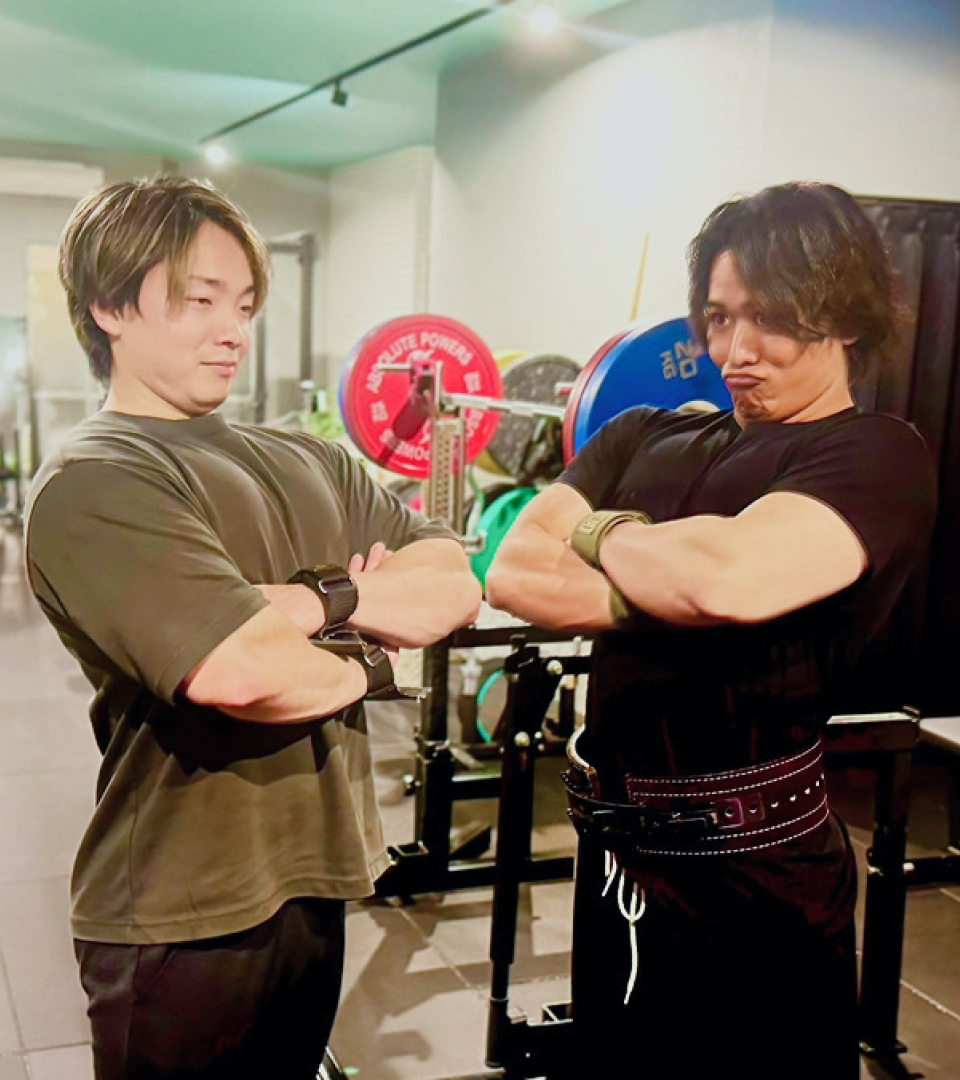

みなさまこんにちは。

パーソナルトレーナーの亀山です。

今回は懸垂のフォームについてバリエーションを上げていこうと思います。

ノーマル

普通の懸垂です。

まずはこれを極めることで派生のバリエーションで

フォームエラーすることなく安定して狙った部分を鍛えることができます。

荷重はそれが出来てからになります。

ちなみにトレーニーはほとんどは出来ない側と思ってください。

そもそも出来てるなんて思ってしまったら

思考も模索も何もないわけなので停滞以外の何者でもないですよ。

視線高め反り強め

ノーマルより収縮感が強く出ます。

収縮感が強い場合は、遠位側よりも近位側に僅かに

刺激のピークが移っているだけです。

プルオーバー式

垂直な軌道感は全くないですが広背筋への刺激が強く感じます。

とある昔の選手が好んでやっていた印象があります。

身体真っ直ぐ気味の前出し

脚を少し前に出す意識と膝の角度が伸びたことで広背筋の刺激部位も少し変わります。

と言っても一直線まで構造的にもいかないので弱曲がりの前に出しておくみたいな感覚です。

ワイドグリップ

ここ以下のフォームは前述の動きをのバリーション達みたいに思ってください。

プルオーバーは別として、

前述×後述+α分のバリエーションが作れるので夢が広がりますね。

ワイドグリップでは上部側を鍛えれます。

よくワイドグリップは大円筋と言われますが

確かにその部分にも刺激がかかりますが

大円筋が広背筋を差し置いて主導筋になり得るのか。

動いていると主導筋はイコールではないですからね。

そこまで強い筋肉なのか分からないですが上の方って思っておいてください。

ナローグリップ

前述に揃えるなら順手のナローグリップにすべきでしたね。

動画がパラレルグリップのナローになっていますが許してください。

撮り直すのめんどくさいです。

外側を鍛えるならばナローは外せないです。

ノーマルよりも反りが強くなる傾向があります。

リバースグリップ

逆手だと肩甲骨下げやすいですね。

だいたいはナローのリバースになるのでこちらも広背筋の外側になります。

オーバーハンド、順手よりも肩が下がる分、少し下側を鍛えれるかなと思います。

逆手系は特にグリップの重要性が出ます。

握り方が上手くいかないなら手のひら側に少し手首曲げてみるといいかもしれません。

片手だけリバースグリップ

左右差を敢えてだし、左右左のある身体を均一に近づける方法です。

推奨するのはフォームの左右差を作ることよりもコンディショニングに力を入れるのが本当はいいんですけどね。

これをやることの弊害はやってからのお楽しみということで。

安定感を出すボール挟み

内転筋に力が入る安心感で安定します。

ボールを挟むことで骨盤につながる筋肉が一定の力を入れ続けられるため、

骨盤がブレにくい状況を作りやすいというだけです。

広背筋は骨盤にも起始を持つため、そこがどれだけ動かずにいられるかはフォームの完成には重要な鍵になります。

安定感を出すゴムバンドのRNT

NTRじゃないですよ。

Reactive Neuromuscular Trainingというやつです。

ボールは内側、ゴムバンドは外側から骨盤の安定感を出すだけです。

なので似たようもんと思ってください。

ただ股関節外転角度に違いがあるので微妙に刺激が入る点がボールと変わります。

めんどくさいですけどトレーナーみたいに1種目の完成度100点を目指すとか

懸垂の全てを知りたいみたいな欲求がないならボールとか使って方がいいですよ。

ぶっちゃけ100点への道が遠過ぎて心折れそうなので。

まとめ

どれをやるかは好きに選んでください。

一番感覚がいいのをやればいいです。

それぞれでどう鍛えたいか、どこを鍛えたいかで変わるだけで

好きにやればいいんです。

実際問題左右差を完全に無くすことが限りなく難しいです。

前述の動画みたいに雑にやれば左右差は顕著に出ますし、

丁寧を意識したした動画みたいにやってもやっぱり出てしまいます。

懸垂1発目下手になりがち問題。

これがベースの動きでアクティベートなどをやるともう少し左右差が減ります。

ある程度普段からやってはいますがやっぱりアクティベート無しだと顕著ですね。

BIG3でも綺麗に動くためにアクティベートしますよね。懸垂でもどの種目でも同じです。

単一の筋肉の可動範囲で動く種目は分かりにくいので雑にがちですが

やらないといけないと認識しておいてください。

前述でボロクソに左右差について言ってますけど

無くすことはほぼ不可能に近いと思ってます。

パワーのトップ選手でもBIG3で左右差あるフォームの時点で無理かなと。

とはいえ整えたり、左右差を無くしにかかるのと

足組んだりでフォーム的に左右差を作るのでは話が違うので一緒とは考えないようにしておいてください。

過去おすすめ記事

懸垂のよくある間違い5選