2025.06.04

コンカレントトレーニングプログラムの最適化

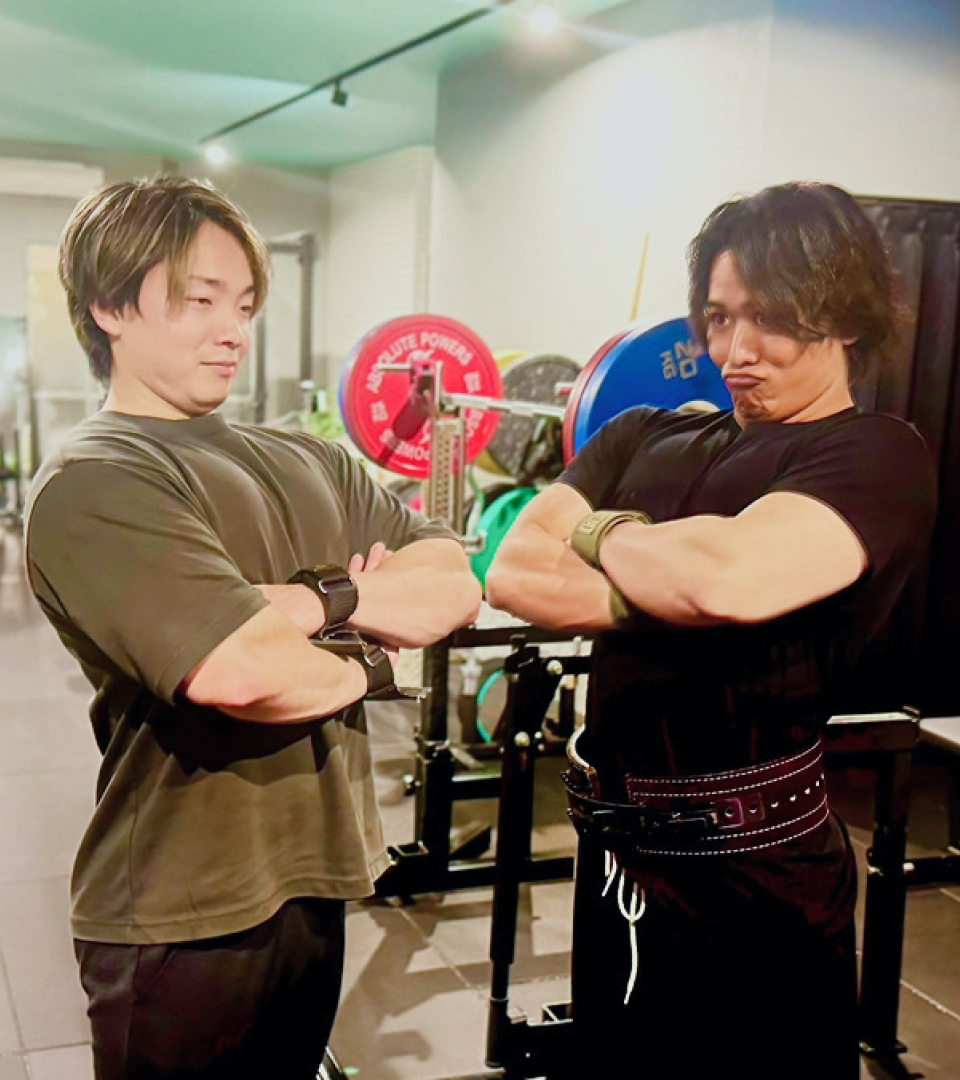

みなさまこんにちは。

パーソナルトレーナーの亀山です。

今回はコンカレントトレーニングプログラムの

最適化についての論文を引用していこうともいます。

論文

本研究の目的は、「干渉効果 」を最小化するために

コンカレントトレーニングプログラムを設計する際に考慮すべき要因を探ることである。

本研究では、対象群の能力レベル、コンカレント・トレーニングの頻度と強度、

レジスタンス・トレーニングと持久力トレーニングの順序とインターバル時間、

トレーニング中の栄養配置、コンカレント・トレーニングにおける性差などの

要因について、既存の研究から得られたさまざまな視点を包括的にまとめた。

レジスタンストレーニングと持久力トレーニングの

並行トレーニングの分野では、生理学的適応とトレーニングの

結果について複雑な状況が存在します。

いくつかの研究では、コンカレントトレーニングはレジスタンストレーニング単独と

比較して筋肥大や最大筋力を低下させる可能性があることが示唆されています。

しかし、より多くの研究が、コンカレントトレーニングは筋力適応を低下させず、

筋肥大を促進する可能性さえあることを示しています。

コンカレントトレーニングにおける「干渉効果」の概念は多面的であり、

さまざまな要因に依存するため、その理論はやや曖昧なものとなっています。

干渉効果に影響を及ぼす重要な要因のひとつは、

トレーニングを受ける個人の能力レベルである。

専門知識のレベルとトレーニング後の骨格筋分子反応の特異性は、

おそらくコンカレントトレーニング中の干渉の程度を決定する上で極めて重要な役割を果たしている。

多くの研究が、コンカレントトレーニングにおける筋力および筋肥大の適応の

根底にある分子メカニズムを掘り下げている一方で、これらの知見の実用的な応用を探求する方向に

焦点を移す必要があることは注目に値する。

これには、有意な効果を示す結果指標を検討し、その実用的活用のための戦略を提案することが含まれる。

多くの研究は、その知見の実質的な応用価値に取り組むことなく、メカニズムの探求に主眼を置いてきた。

さらに、コンカレントトレーニング効果の評価は、ホルモンやその他の感度の

高いマーカーを含む様々な指標に依存している。

これらのマーカーは、トレーニング結果の解釈に大きな影響を与える可能性がある。

頻度、継続時間、強度、量、順序、回復時間、栄養摂取量などのトレーニングに関連する変数に加えて、

評価方法などのトレーニングに関連しない変数も、コンカレントトレーニングにおける

干渉効果の解明において重要な役割を果たす。

参考文献:Optimizing concurrent training programs: A review on factors that enhance muscle strength

まとめ

筋肥大するには栄養過多側であることが前提です。

運動量増やしているのに食事量変えてなかったら効果も得られません。

ラガーマンとかがめっちゃ走って筋トレしてデカくなってがあるので

そもそも筋トレ効果が減るって食べてなくね?が真っ先に頭をよぎりますね。

個人的にアスリートが筋トレしてパフォーマンスが下がったと同じで

適切な効果を得るには適切な事をしないといけないですが、

その適切が出来てないだけなんじゃないかと思っちゃいますね。

疲労管理とか栄養とかフォームとかetc..

知らんけど。

過去おすすめ記事

・コンカレントトレーニングの影響について